このページはこんな方におすすめ!

- 骨折への応急処置が分からない

- 骨折か打撲か判断がつかない

- 骨折からできるだけ早く復帰したい

- 転倒して手首を骨折した

骨折の対処方法

最近では、外傷への対応として安静だけでは不十分と考えられるようになってきました。

こちらでは、「PEACE & LOVE」に沿って、骨折に対する実践的な対処法をご紹介します。

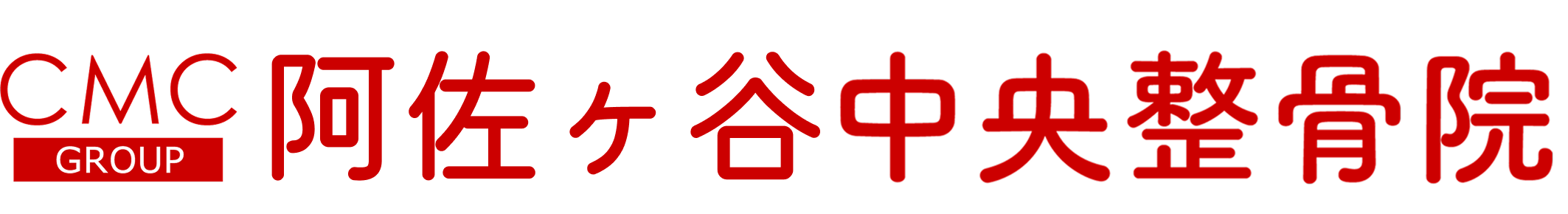

PEACE

Protection(保護)

患部が動くと、骨のズレや損傷の悪化を引き起こします。

骨折した部位は、包帯や副木などでしっかり固定してください。

Elevation(拳上)

腫れを抑えるために、骨折した部位を心臓より高い位置に保ちます。

横になり、足や腕をクッションに乗せると良いでしょう。

Avoid anti-inflammatories(抗炎症薬を避ける)

炎症は、患部に酸素や栄養を届けるために必要な反応です。

抗炎症薬の使用を控え、自然な修復力を妨げないように気をつけましょう。

Compression(圧迫)

患部に包帯やバンテージなどを巻くことで、腫れの拡大を防止できます。

きつく締めすぎると血行が悪化するため、指が1本入る程度のゆとりを持たせるのが目安です。

Education(教育)

骨折の経過や対処法を自分でも学び、判断できる状態を目指しましょう。

受け身ではなく能動的にケアに関わる姿勢が大切です。

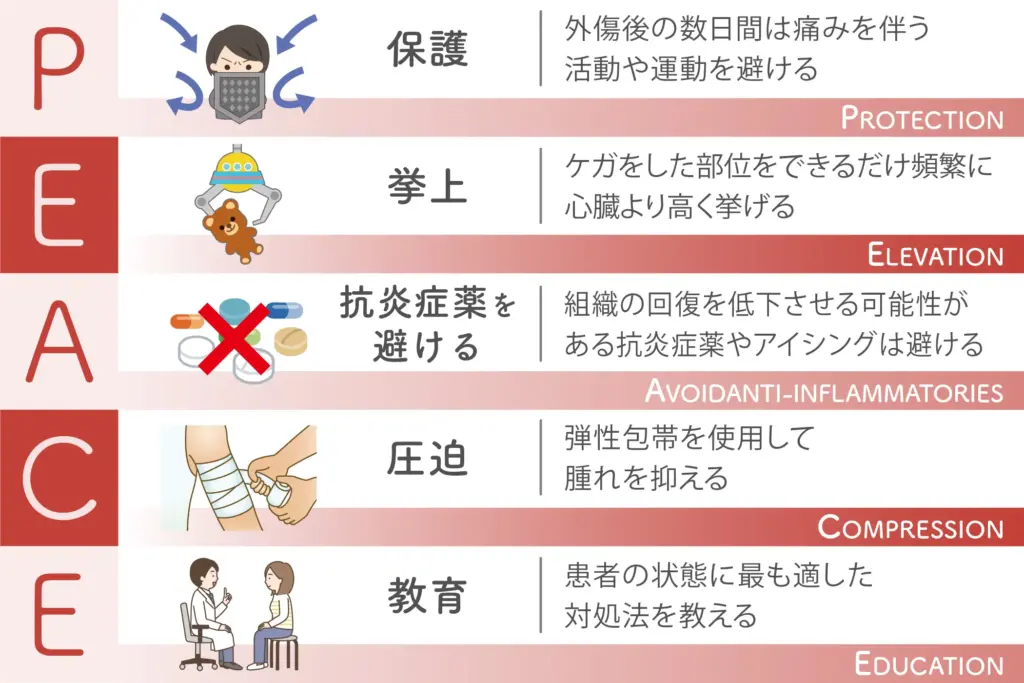

LOVE

Load(負荷)

過度な安静は、筋力の低下や関節のこわばりを引き起こします。

専門家のアドバイスに従いながら、患部にも徐々に負荷をかけていきましょう。

ただし骨折の場合は、骨が十分に癒合するまでは患部への負荷は避け、専門家の許可を得てから段階的に始めることが重要です。

Optimism(楽観思考)

前向きな気持ちは、ケガの回復に良い影響を与えます。

思うように動けない時期でも復帰後の姿をイメージすることで、モチベーションの維持やストレス軽減につながります。

骨折の回復は長期になることもありますが、「回復のプロセスの一部」と捉えて前向きに過ごすことが大切です。

Vascularization(血流を増やす)

血流を促すことで、骨の修復が進みやすくなります。

ウォーキングや自転車こぎなど負担の少ない有酸素運動を取り入れ、循環を良くしていきましょう。

ただし、骨折部位に振動や負担がかからないよう注意し、全身運動を行う際も必ず専門家の指導を受けてください。

Exercise(運動)

無理のない範囲で、少しずつ身体を動かしていきましょう。

筋力の維持や関節の動きの改善に取り組むことで、日常生活やスポーツへの復帰がよりスムーズになります。

骨折部位は安静が基本ですが、周囲の関節や筋肉の運動は早期から取り入れることで、二次的な障害(拘縮や筋萎縮)を防ぐことができます。

阿佐ヶ谷中央整骨院の

【骨折】アプローチ方法

当院の「骨折」に対する考えとして初期~中期では、骨癒合しやすい環境を整え、回復を促すような施術を行います。

施術内容としてはまず患部の安定性を確保するために、症状に最適な固定処置(患部の型を取って作成するプライトン固定や包帯固定、テーピング固定など)を施します。

そしてハイボルト療法の微弱電流を用いて、損傷組織の細胞を活性化させて回復を促します。

腫れが引いてきたタイミングで温熱療法にて血液循環を促進させ、骨細胞の修復に必要な血液成分を送ります。

骨折後期では、長期間の固定によって固まってしまった軟部組織(靱帯、筋肉、関節包など)の柔軟性を改善していくために手技療法にてアプローチをします。

そのほか筋力低下がみられる場合は患部の状態に合わせて筋力トレーニングやバランスを養うトレーニングを行います。

骨折の種類

骨折というと、基本的にはケガによる「外傷性骨折」のことを指します。

また、そのほか疲労骨折、病的骨折、脆弱性骨折といった種類もあります。

各々の特徴をこちらで確認していきましょう。

疲労骨折

骨の一部に繰り返しの負荷がかかり、ヒビが入ったり折れてしまったりした状態を「疲労骨折」といいます。

疲労骨折は運動時の痛みはともなうものの、通常の骨折と比較して腫れや内出血が出にくいことが特徴です。

また、シンスプリントなど使いすぎによる痛みとは、圧痛に違いが出やすくなっています。

シンスプリントは5㎝と幅広く痛む一方、疲労骨折はピンポイントで痛みやすい傾向があります。

しかし、正確に判別するには医療機関で検査を受けることが必要です。

病的骨折

病気の影響で骨の強度が低下し、わずかな外力で発生する骨折を病的骨折といいます。

身体の一部をぶつけた以外にも、「立ち上がった」「重たいものを持ち上げた」などで骨折するケースも少なくありません。

原因となる病気には、がんの骨転移や骨腫瘍などが挙げられます。

基本的には、痛みや腫れなど通常の骨折と同様の症状がみられます。

しかし、場合によっては症状が軽く、検査を受けるまで骨折に気づかないケースも中には存在します。

脆弱性骨折

病的骨折のなかでも、とくに骨粗しょう症が原因で発生した骨折を脆弱性骨折と呼ぶ場合があります。

骨粗しょう症のおもな原因には、加齢が挙げられます。

骨折の原因

多くの骨折は、身体に強い外力が加わることで発生します。

また、繰り返しの負荷や身体のコンディションにより、骨折のリスクを高める可能性もあります。

適切な対策につなげられるよう、骨折のおもな原因を確認していきましょう。

転倒、接触

転倒や接触などで急な衝撃が加わると、骨の強度を超えた負荷が一気にかかり、骨折につながる場合があります。

たとえば「バレーでボールを追いかけて転倒した」「サッカーで相手と激しくぶつかった」といったようなスポーツ現場に多い傾向があります。

また、階段からの転落や自動車の衝突など、日常生活の中でも骨折する可能性は十分にあります。

オーバーユース(使いすぎ)

疲労骨折のおもな原因には、オーバーユースが考えられています。

同じ動作の繰り返しで骨の一部にストレスが蓄積し、損傷してしまうのです。

疲労骨折が起こりやすいスポーツには、次のものが挙げられます。

・ランニング、ジャンプ(すねや足の指)

・長距離の歩行(足の指)

・ゴルフ(肋骨)

など

また、特定の部位に負荷が偏るようなフォームの乱れも疲労骨折を引き起こす要因となります。

筋力低下

筋力の衰えも、骨折のリスクを高める要因の一つです。

とくに、体幹や足腰の筋力が弱るとささいな衝撃でもバランスを崩して、転倒しやすくなります。

また、筋力低下から運動フォームが乱れ、疲労骨折を引き起こすことも考えられます。

トレーニングが不十分だと、動きを支える筋力が十分に発揮されず、骨への負担が増加する場合があります。

女性ホルモンの乱れ

女性ホルモンの一種であるエストロゲンには、骨の形成を助ける働きがあります。

閉経を迎える時期になるとエストロゲンの分泌量が急激に低下し、骨の代謝バランスが崩れて骨密度が低下しやすくなります。

このため、更年期を迎えた女性では骨の構造がもろくなり、尻もちや転倒時に手をつくなど日常生活の中でのわずかな衝撃でも骨折に至る場合があります。

栄養バランスの乱れ

骨の健康を維持するには、食事からの栄養が欠かせません。

とくに次の栄養素が不足すると骨密度が下がり、軽い衝撃でも骨折する可能性があります。

・カルシウム:骨の主成分

・ビタミンD:カルシウムの吸収を促進

・マグネシウム:骨の代謝をサポート

また、たんぱく質の不足も骨の弾力性を損ない、ひびが入りやすくなるといわれています。

さらに、偏った食生活が続くことで骨粗しょう症の進行が早まり、骨折のリスクが高まる場合があります。

骨折の予防法

骨折の多くは突発的に起こるため、完全に防ぐのはむずかしい面があります。

しかし、日頃から意識して対策をしておけば、骨折のリスクを下げていくことは十分に可能です。

こちらでは、骨折の予防方法を具体的にみていきましょう。

体幹を強化する

筋力をつけると身体が安定するため、転倒の予防が期待できます。

とくにケガのリスクを軽減するには、腹筋や背筋、足腰の強化が欠かせません。

たとえば、次のようなトレーニング方法がおすすめです。

・四つん這いになります。

・右手と左足を浮かせて、背筋が一直線になるような高さで20秒ほどキープします。

体幹が鍛えられると運動時にフォームが乱れづらくなるため、疲労骨折のリスク軽減にもつながります。

十分な休息を設ける

ハードな運動や肉体労働を続けていると、疲労骨折を起こしてしまいかねません。

骨の修復を促すためにも、週に1〜2日は必ず休息日を設けることがおすすめです。

また、疲労を溜めないためには睡眠も大切です。

毎日6〜8時間の睡眠を確保することで、運動によって傷ついた骨の回復が進みやすくなり、疲労骨折の予防につながります。

よくある質問

-

骨折かどうかは自分で判断することは可能ですか?

-

外見で判断するのは難しいかもしれません。

痛みや腫れが強いときは、早めに医療機関に行きましょう。

-

接骨院・整骨院で骨折の処置はできますか?

-

応急処置や固定は可能です。

しかし、骨の状態を正確に把握するには、医療機関でのレントゲン検査が必要になります。

-

骨折に健康保険は使えますか?

-

骨折の応急処置に該当する場合、接骨院・整骨院で健康保険が適用される場合があります。

もし不安な方は、事前にご確認ください。

-

接骨院・整骨院と医療機関はどう使い分ければいいですか?

-

画像検査が必要なときは医療機関、固定(包帯・ギプス)やリハビリ、日常生活のサポートは接骨院・整骨院など役割に応じて併用する方法があります。

-

骨折にはどのような応急処置をしたら良いですか?

-

安静を保つ、患部をできるだけ心臓よりも高い位置に挙げておく、タオルや包帯を巻いて軽く圧迫するなどがご自身でもできる処置になります。

-

骨折の再発を防ぐにはどうすれば良いですか?

-

適度な運動による筋力強化やバランス感覚の向上、スポーツ後のクールダウン、適度な休息が骨折の予防につながります。

-

骨折はどれくらいの期間で改善するものですか?

-

数週間から1、2ヶ月が目安となります。

しかし、骨折した部位や重症度によるため、期間は一概にはいえません。

-

高齢者の骨折は回復しにくいと聞きますが本当ですか?

-

年齢とともに骨の再生速度が落ちるため、若年層より回復が遅くなる傾向があります。

ご高齢の方は、骨折しないように予防に努めることが重要です。

-

骨が付いても痛みが続くことはありますか?

-

骨折が回復しても、周囲の筋肉や関節が硬くなっていると違和感や痛みが残る場合があります。

-

骨折を早く改善するためにできることはありますか?

-

栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠、固定部位以外の適度な運動が回復をサポートします。

骨折に対する施術方法

施術名をタップすると施術詳細ページを確認できます。

保険施術

整骨院・接骨院では、「捻挫」「打撲」「挫傷」「骨折」「脱臼」などに対して健康保険などを使用して施術を行うことができます。

当院では、カウンセリングの際に保険適応ができるかどうかを確認してから施術を行っています。

なお、慢性的な肩こりや腰痛、慰安目的の施術は保険適用外となります。

基本施術

整骨医学の理論に基づき、身体全体のバランスを整えることを重視したアプローチです。

単に痛みのある部位だけでなく、全身の骨格や筋肉のゆがみ、皮膚温の変化などを細かく確認し、身体の状態を総合的に評価します。

そのうえで、血液やリンパの循環を促進し、自律神経の働きを整えることで、自然治癒力の活性化を図ります。

このような施術により痛みの根本原因にアプローチし、全身の機能回復を目指します。

ハイボルト療法

ハイボルト(高電圧)の周波数を患部に与えることで、炎症を抑え痛みの緩和が期待できます。

軟部組織だけではなく神経の状態を調べる事もできるため、原因を見極める検査として使用することもあります。

即効性があるため、痛みが強いぎっくり腰や筋肉疲労による痛みの緩和などに効果が期待できます。

ポイントで電気を与え、猫背などの姿勢改善を目的として施すこともあります。

※ こちらは保険外施術となります。

特殊固定具

⾻折・脱臼・重度の捻挫(Ⅱ度以上)など、通常の包帯やテーピングでは固定が不十分な外傷に対応する施術です。

プライトン(熱で成形する樹脂ギプス)、アルフェンス(形に合わせ加工するアルミ副子)、厚紙副子、水硬性樹脂を使うキャストライトなど、症状と部位に応じた固定具を選び、患部を強固に安定させることで、悪化の防止および早期回復を目指します。

監修者情報

モリ カズキ

- 役職

- 院長

- 資格

-

- 2019年

- 柔道整復師

- 血液型

- O型

- 趣味

- バドミントン/スノボー/御朱印集め/バイク/行ったことが無い場所に行く

- 出身

- 東京都江戸川区瑞江

- 得意な施術

- 首痛/腰痛/膝痛/慢性痛/頭痛/スポーツ障害/外傷/姿勢矯正

- 施術家としての思い

- 皆様がこれからどんな人生を歩むか分かりませんが、楽しみの数が多いほど人は幸せを感じると思います。その楽しみが不安に変わってしまうような身体ではなく、痛みや不安なくやりたい事を思う存分やれるような身体で、充実した人生を全ての人に歩んでもらいたいと考え日々施術をしています。

- 今後の目標

- 一人でも多くの患者さんの悩みをなくし「健康で過ごせる街」にしていきます!

経歴

- 2019年

- 東京柔道整復専門学校を卒業 株式会社シー・エム・シーに入社

- 2020年

- 平井パルモ整骨院で勤務 南行徳中央整骨院で勤務

- 2021年

- 大島中央整骨院で勤務

- 2023年

- 亀戸駅前中央整骨院で勤務

- 2025年~

- 阿佐ヶ谷中央整骨院で勤務

施術メニュー一覧

MENU

保険施術

整骨院・接骨院では、交通事故のケガや「捻挫」「打撲」「挫傷」の外傷に対して、健康保険を利用して施術を行うことができます。

基本施術

骨格や筋肉のバランスを整え、体内の循環を活発にする整骨医学を元に、全身のバランス調整や自律神経を整える施術になります。

ハイボルト療法

損傷組織が奥深くに広がっている・誘発物質が発生している部位にハイボルト(高電圧)電気を与え、組織の回復を促す施術です。

特殊固定具

骨折や脱臼、重度の捻挫(Ⅱ度以上)に対して、症状が悪化を防ぐため特殊な固定素材を用いて患部を固定する施術になります。

経穴(ツボ)へのアプローチ

金属粒などがついたテープを経穴(ツボ)に貼ることで、点で刺激を与え気血の流れが促進され筋肉を緩めていきます。

テーピング

「痛みの軽減」「ケガの予防」「運動パフォーマンスの向上」などの様々な目的によりテーピングの種類を変えて施術を行います。

骨格矯正

筋緊張や、症状、むくみなどさまざまな症状に対して骨格矯正は有効です。身体全体のバランスをみて少しずつ矯正を行います。

CMC筋膜ストレッチ(リリース)

CMC筋膜ストレッチでは、表面から刺激を送り癒着した筋膜をはがし柔らかくすることで損傷部位などの回復が期待できます。

ドレナージュ

ドレナージュとは、リンパの流れを促す施術で、当院では炭酸ヘッドスパとセルライトカッピングドレナージュを使い分けます。

自律神経調整

腸揉みを行い、消化器を刺激することで自律神経のバランス整え、花粉症などの季節の変化による不調の改善を図ります。

O脚矯正

骨盤まわりと下半身の筋肉を緩め血行を促進され、骨盤と下半身のバランスが整い、O脚の改善を図り副次的効果も期待できます。

時短トレーニングEMS

「EMS」を使用し身体の鍛えにくい奥底にある「インナーマッスル」へ電気刺激を直接与えて楽にトレーニングを行っていきます。

HOT腸もみ

当院のHOT腸もみでは、「セルライトの分解」「腸の活性化」「姿勢の改善」を目指し岩盤浴や腸もみ、ドレナージュを行います。

IASTM猫背矯正

当院で行うIASTM猫背矯正とは、「筋膜リリース」「肩甲骨はがし」を組み合わせた施術で、根本から姿勢改善が期待できます。

セルライトカッピングドレナージュ

当院が行うセルライトカッピングドレナージュは、セルライトの排出を促せる施術です。スタイルの改善なども期待できます。

肩甲骨はがし

当院で行う肩甲骨はがしは、上半身全体の固まっている筋肉を緩め、肩甲骨を正常な位置に戻す施術となっております。

炭酸ヘッドスパ

当院で行う炭酸ヘッドスパは、リフレッシュだけではなく頭部や顔まわりのツボを刺激し、身体や心の不調の改善を図ります。

温熱療法

当院で行う温熱療法は患部を温めることで血液循環の促進・結合組織の軟化・自然治癒力を高める施術です。

交通事故施術

当院は痛みの早期回復、再発予防のために根本改善を行うことはもちろんのこと、交通事故に対する患者さんの不安な気持ちも取り除きたいと考えております。

労災施術

お勤め先、もしくは通勤中にケガをされた場合は労災保険が適応となります。お勤め先の労災担当者から「柔道整復師用」の労災用紙をもらい、必要事項を記入して当院へお持ちください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |

| 15:30〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ▲ |

-

〒166-0004

東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-35-24

-

中央総武線「阿佐ヶ谷駅」徒歩5分

-

なし