このページはこんな方におすすめ!

- ランニング中に膝が痛む

- ケガをした際の応急処置を知りたい

- 転倒して強く打撲した

- スポーツ中のケガを予防したい

スポーツによるケガの対処方法

スポーツ中のケガに対処するには、医療現場で近年広まりつつある「PEACE&LOVE処置」をおすすめしています。

具体的にどういった対応になるのか、こちらで詳細をご紹介します。

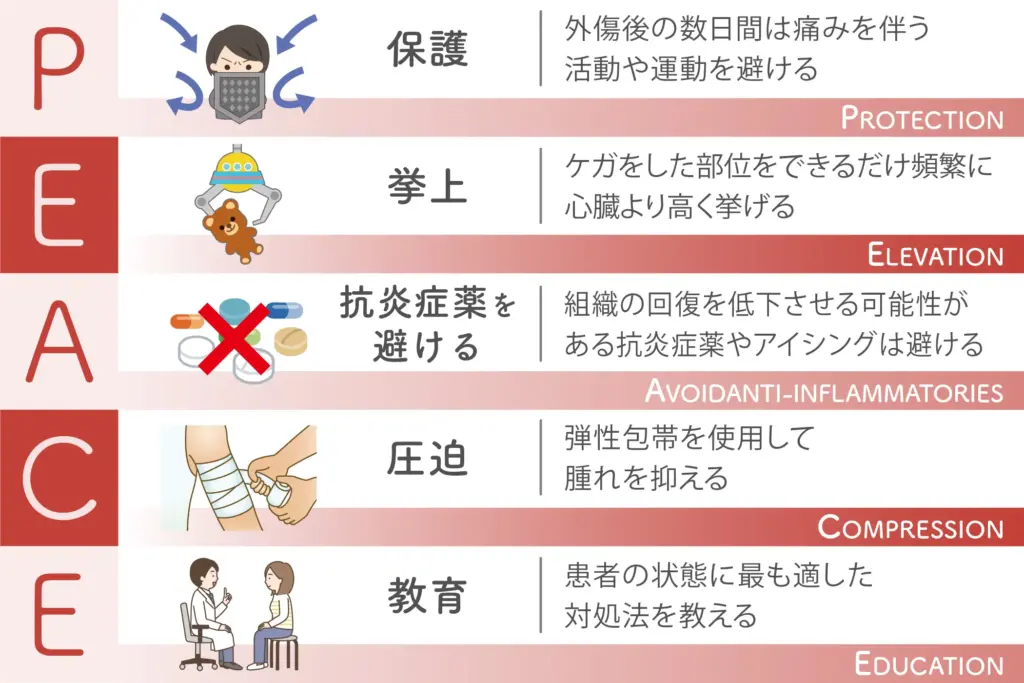

PEACE

Protection(保護)

受傷直後は患部を保護し、無理に動かさないことが大切です。

状態が落ち着くまではテーピングやサポーターなどで固定し、安静を保ちましょう。

Elevation(挙上)

炎症による腫れや血流の滞りを防ぐには、患部を心臓より高い位置に保つことが有効です。

クッションや台などを使って、自然に挙上できる体勢をとってください。

Avoid anti-inflammatories(抗炎症薬を避ける)

炎症は損傷した組織を修復するために必要な反応とされています。

強い痛みがなければ、抗炎症薬の使用はできるだけ避け、自然な治癒力を活かしましょう。

Compression(圧迫)

患部を適度に圧迫することで、内出血の軽減を図ることができます。

包帯やバンテージ、タオルなどを巻いて、ケガをした箇所をやさしく締めましょう。

Education(教育)

ただ専門家の施術を受けるだけでなく、自分でも状態に応じた対処を続けることが大切です。

ケガへの知識を深めながら、日々のセルフケアにも積極的に取り組んでいきましょう。

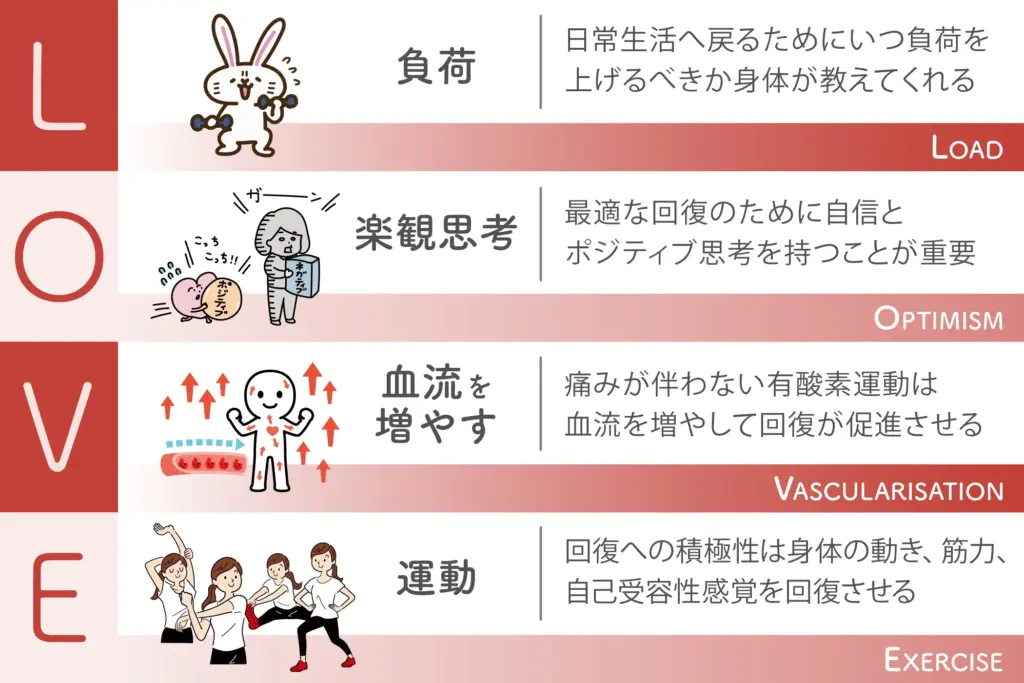

LOVE

Load(負荷)

安静が長引くと、関節や筋肉の機能が徐々に低下していきます。

痛みが落ち着いてきたら、日常の中で少しずつ患部を動かすようにしましょう。

Optimism(楽観思考)

ポジティブな思考はストレスを緩和し、自律神経の働きも整いやすくなります。

できないことに目を向けるのではなく、復帰後の姿をイメージすることで自然と前向きな行動につなげられます。

Vascularization(血流を増やす)

血流が良くなると栄養や酸素が組織に届きやすくなり、治癒力の向上が期待できます。

軽いストレッチや散歩など、身体に負担をかけない運動を取り入れてみましょう。

Exercise(運動)

症状が落ち着いてきたら、ストレッチや軽い筋力トレーニングを取り入れながら、運動量を段階的に増やしていきましょう。

柔軟性や筋力を保つことで、ケガの再発防止にもつながります。

阿佐ヶ谷中央整骨院の

【スポーツによるケガ】

アプローチ方法

スポーツによるケガは外傷とスポーツ障害の2つがあります。

外傷(捻挫、肉離れ、骨折、打撲、脱臼)

運動中の転倒や接触プレー、患部に強力な力が加わった時に生じます。

スポーツ障害(シンスプリント、ランナーズニー、オスグッド病、ジャンパーズニー、野球肘など)

スポーツ障害の場合、身体の使い過ぎ(オーバーユース)や間違った身体の使い方(ミスユース)によって筋肉や腱に反復的なストレスがかかり炎症を起こします。

当院の治療の流れとしては、エコー検査や徒手検査を行い、ハイボルト療法にて炎症を抑えたり、原因となる筋肉を緩めるようにアプローチします。

スポーツ障害は身体の歪みが原因の場合があるので、必要に応じて当院オリジナルの骨格矯正も行います。

スポーツ外傷のケガ

スポーツ外傷は、一度の強い外力を受けて発生するケガを指します。

代表例としては捻挫、肉離れ、打撲などが挙げられます。

それぞれどういうケガになるのか、症状や特徴をみていきましょう。

捻挫

捻挫は、関節周辺の靭帯や関節包などを損傷したケガになります。

足首の捻挫(足関節捻挫)はスポーツのなかでもとくに発生率が高くなっています。

外くるぶし周辺の痛み、腫れ、内出血がおもな症状です。

また、痛めた靭帯を押すとピンポイントで強い痛みがみられることが特徴です。

さらに靭帯の断裂が生じているものでは、関節が不安定な状態になるケースもあります。

重度の捻挫を除けば、スポーツ復帰までは数週間〜1ヶ月程度が目安になります。

肉離れ

肉離れは、筋線維を断裂、損傷したケガです。

スポーツ中に強い収縮力を発揮する、太ももやふくらはぎに発生しやすい傾向があります。

痛みや腫れ、内出血のほかに、次のような特徴がみられる場合があります。

・痛めた箇所の局所的な圧痛

・断裂にともなうへこみ

・ストレッチや筋収縮時の痛み

受傷時には鋭い痛みが走り、足の肉離れでは歩行が困難になるケースも珍しくありません。

完治までは重症度により異なりますが、多くの肉離れは数週間〜1ヶ月ほどかかります。

打撲

身体を強くぶつけて、筋肉や血管など皮下組織を損傷したケガが打撲です。

患部周辺の痛みや腫れ、内出血がおもな症状です。

また、関節付近を強打したり、腫れが強く出ていたりする場合は、運動にも制限が出るケースがあります。

多くの打撲は運動の休止は必要なく、1〜2週間程度で症状が消失するとされています。

スポーツ障害のケガ

スポーツ障害は、繰り返しの負荷により関節や骨、筋肉に痛みが生じた状態になります。

多種多様なスポーツ障害がありますが、こちらでは代表的な肘、膝、すねの障害をご紹介します。

テニス肘・野球肘

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)

肘外側に付着する伸筋腱(肘を伸ばす筋肉の腱)が損傷し、炎症を起こした状態とされています。

「ドアノブをひねる」「肘を伸ばして重たいものを持ち上げる」などで痛みが悪化しやすいことが特徴です。

テニス肘は中年層の女性に多いといわれています。

野球肘

肘周辺の靭帯や軟骨を痛めた状態になります。

内側、外側、後方と3つのタイプがありますが、多くは内側型野球肘だといわれています。

投球時や投球後にみられる肘の痛みや違和感が特徴です。

成長期の子どもに発症しやすい傾向があります。

ランナー膝、オスグッド

ランナー膝(腸脛靭帯炎)

膝の外側を走る腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)が骨との摩擦で炎症を起こした状態をいいます。

運動中や運動後に膝の外側が痛む場合は、ランナー膝が疑われます。

オスグッド

脛骨粗面(けいこつそめん:膝のお皿の下にある骨の出っぱり)の軟骨が引っ張られ、炎症を起こした状態とされています。

脛骨粗面の突出や腫れ、圧痛、運動時の痛みがおもな症状です。

オスグッドは、成長期の子どもに多いスポーツ障害の一つです。

シンスプリント

シンスプリントは、脛骨(すねの骨)の骨膜に炎症を起こしたスポーツ障害です。

正式には「脛骨過労性骨膜炎」とも呼ばれています。

すねの内側、とくに下方1/3のあたりにみられる圧痛や運動時、運動後の痛みがおもな症状です。

なお、脛骨の痛みは疲労骨折も疑われます。

シンスプリントは5〜10cmと幅広い箇所に痛みがみられる一方、疲労骨折は狭い範囲に鋭い痛みが生じることが特徴です。

対処法が変わりますので、すねの骨が痛む場合は、一度医療機関に相談してみることをおすすめします。

スポーツによるケガの原因

スポーツ外傷はおもに「関節をひねった」「強くぶつけた」「急な動きをした」など身体への急激な負荷で発生します。

一方、スポーツ障害は、使いすぎを中心に身体のコンディションが影響するケースが少なくありません。

こちらでは、スポーツ障害を中心にケガのリスク要因を詳しくご紹介します。

オーバーユース(使いすぎ)

スポーツ障害のおもな原因には、オーバーユースが挙げられます。

同じ動作を過度に繰り返すことで関節や筋肉に微細な損傷が蓄積し、炎症や痛みを引き起こします。

とくに次のような運動が引き金となりやすいです。

・長距離走

・テニスのスイング(とくにバックスイング)

・ピッチャーの投げ込み

・ジャンプや急停止、方向の切り替えの繰り返し

また、スポーツをしていない方でも仕事や家事、趣味などで同じ動作を繰り返しているとスポーツ障害になる可能性があります。

ミスユース(間違った運動フォーム)

運動フォームの乱れはスポーツ障害の原因の一つです。

間違った身体の使い方で運動を続けていると、関節や筋肉に余計な負担をかけてしまいます。

たとえば「膝が内側に入ったランニング」「肘の位置が下がった投球動作」「腕の力に頼ったテニスのスイング」などが例に挙げられます。

とくに自己流でスポーツをされている方、競技にまだ慣れていない初心者などにミスユースは多い傾向があります。

ウォーミングアップ不足

運動前の準備が不十分なまま身体を動かすと、筋肉や腱が硬い状態で急な負荷にさらされることになります。

柔軟性が不足したまま動くことで筋線維や腱が伸ばされ、損傷を引き起こしやすくなります。

さらに、関節の可動性や筋力が低下している状態ではフォームが安定せず、動きにズレが生じやすくなります。

その結果、転倒や接触といった予期しないアクシデントを招き、ケガにつながる可能性があります。

ディスユース(使わなすぎ)

ディスユースは、長期の安静や運動不足からの急な運動を指します。

とくに体幹や足腰の筋力、柔軟性が低下していると身体が不安定になり、転倒によるケガのリスクが高まります。

また、可動域が狭くなった状態で激しい運動をすると、突然の伸張に筋肉や腱が耐えきれず、損傷を招く場合もあります。

スポーツによるケガを放置するリスク

「軽い肉離れだから」「違和感はあるけどいずれ良くなるだろう」と対処を怠る方がいるかもしれません。

しかし、スポーツ中のケガを放置していると回復が遅れたり、スポーツに支障が出たりする可能性があります。

具体的にどのようなリスクがあるのか、こちらで確認していきましょう。

症状が長引いてしまう

違和感を覚えながらそのまま使い続けていると、患部の損傷を広げてしまうかもしれません。

炎症が悪化した結果、痛みや動かしにくさが長引く可能性があります。

長期化させないためにも、なるべく症状が軽いうちから対処を始めていきましょう。

再発しやすくなる

適切な処置をしないと筋肉や腱が十分回復しきらず、再発しやすくなる場合があります。

たとえば、肉離れは筋線維が硬い状態で修復されたり、捻挫では靭帯のゆるみが残ったりするケースもあります。

今後のスポーツ活動にも影響が出てしまうため、炎症や痛みには早期の対処が重要です。

スポーツパフォーマンスの低下を招く

症状を慢性化させると痛みをかばった動きがくせづき、フォームが崩れやすくなります。

また、本来使うべき筋肉が十分に働かず、別の部位で補おうとするため身体のバランスが徐々に乱れていくことも考えられます。

その結果、スピードやパワーの発揮が妨げられ、思うようなパフォーマンスが出せなくなる場合があります。

スポーツによるケガの予防法

使いすぎや身体の使い方の間違いなどが、スポーツ中のケガに深く関与することがわかりました。

より長く、健康にスポーツを続けていくためには、日頃から適切な対策を取っておきましょう。

こちらでは、原因を考慮に入れたケガの予防法を詳しくご紹介します。

準備運動、クールダウンをしっかり行う

運動前にはストレッチや腕、足を大きく動かす体操などを取り入れ、筋肉や腱の柔軟性を高めましょう。

また、軽いジョギングで体温を上げると身体が動きやすくなり、ケガのリスクを下げる効果が期待できます。

とくに気温が低い日は身体がこわばりやすいため、しっかり時間をかけて準備運動を行うことが大切です。

また、運動後には軽いストレッチやウォーキングなど、クールダウンもしっかり行ってください。

心拍数を落ち着かせ、血流を良くすることで疲労回復が促されるため、スポーツ障害の予防につながります。

運動フォームを見直す

同じ部位に繰り返し痛みや違和感を覚える方は、運動フォームの崩れが原因になっている可能性があります。

ご自身の身体の使い方を、一度見直してみましょう。

フォームを確認するには、動画で自分の動きを録画したり、指導者やトレーナーからアドバイスを受けたりする方法があります。

自分ではわかりにくい動きのくせや偏りも、客観的にみることで改善のきっかけになるはずです。

運動量を調整する

ハードな運動を続けていると身体に疲労が蓄積し、ケガのリスクが高まります。

運動量を調整するためには、メニューの強度を見直したり、練習時間を短くしたりなどの工夫が必要です。

また、週に1〜2日はしっかりと休養日を設けると、筋肉や関節の回復を促すことができます。

トレーニングの質を保つためにも、休みも含めた運動の計画を立てておくことが重要です。

よくある質問

-

スポーツ中にケガをしたらすぐに運動を中止すべきですか?

-

はい。

痛みや腫れを感じたらすぐに運動を中断し、安静にすることが重要です。

-

運動中にケガをした場合の対処法は?

-

運動中にケガをした場合は、まず安静にし、患部を冷やして腫れを抑えましょう。症状が強い場合は無理をせず、早めに整骨院などで専門的なカウンセリングを受けましょう。

-

スポーツのケガにはどのような種類がありますか?

-

急な衝撃による「スポーツ外傷」と、繰り返しの負担による「スポーツ障害」に大きく分けられます。

-

なぜスポーツでは特定の部位にケガが集中しやすいのですか?

-

競技ごとの動作特性により、特定の関節や筋肉に繰り返し負担がかかるためです。

たとえばランニングでは膝やすね、野球では肩や肘に障害が出やすい傾向があります。

-

ケガをしたとき、すぐに医療機関に行くべきサインはありますか?

-

痛みが強い、腫れが引かない、関節や筋肉の動きが極端に制限されるといった場合は、できるだけ早めに医療機関にご相談ください。

-

スポーツによる痛みを我慢し続けるとどうなりますか?

-

炎症や腫れが悪化し、回復までに時間がかかるだけでなく、競技パフォーマンスにも悪影響を及ぼすリスクがあります。

痛みが出た時点で身体を休める判断が大切です。

-

成長期の子どもはスポーツでどのようなケガに注意すべきですか?

-

成長期は骨や筋肉がまだ発達途中のため、成長軟骨に負担がかかるケガ(オスグッド病や野球肘など)に注意が必要です。

無理なトレーニングは避けましょう。

-

使いすぎによるスポーツ障害を予防するにはどうすれば良いですか?

-

トレーニングの量と質を管理し、適切な休息を取り入れることが予防に効果的です。

また、運動フォームの見直しも有効です。

-

スポーツ後のケアで意識したほうが良いポイントはありますか?

-

運動後はクールダウンをしっかり行い、筋肉の緊張をほぐしましょう。

とくに軽いストレッチを取り入れると疲労回復に効果的です。

-

スポーツのケガは年齢によって起こりやすさが変わりますか?

-

はい。

加齢にともない筋肉や腱の柔軟性が低下するため、若年層と比べてケガのリスクが高まる傾向があります。

スポーツによるケガに対する

施術方法

施術名をタップすると施術詳細ページを確認できます。

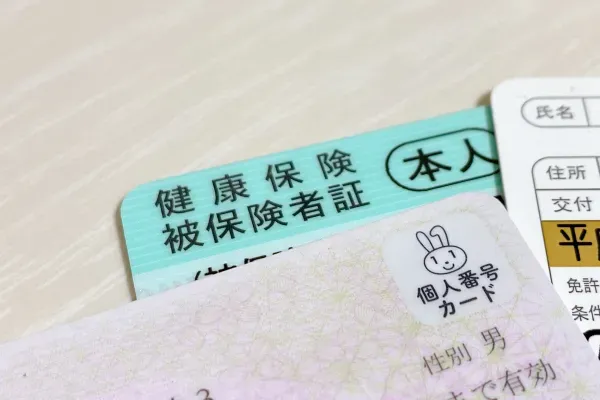

保険施術

整骨院・接骨院では、「捻挫」「打撲」「挫傷」「骨折」「脱臼」などに対して健康保険などを使用して施術を行うことができます。

当院では、カウンセリングの際に保険適応ができるかどうかを確認してから施術を行っています。

なお、慢性的な肩こりや腰痛、慰安目的の施術は保険適用外となります。

基本施術

整骨医学の理論に基づき、身体全体のバランスを整えることを重視したアプローチです。

単に痛みのある部位だけでなく、全身の骨格や筋肉のゆがみ、皮膚温の変化などを細かく確認し、身体の状態を総合的に評価します。

そのうえで、血液やリンパの循環を促進し、自律神経の働きを整えることで、自然治癒力の活性化を図ります。

このような施術により痛みの根本原因にアプローチし、全身の機能回復を目指します。

ハイボルト療法

ハイボルト(高電圧)の周波数を患部に与えることで、炎症を抑え痛みの緩和が期待できます。

軟部組織だけではなく神経の状態を調べる事もできるため、原因を見極める検査として使用することもあります。

即効性があるため、痛みが強いぎっくり腰や筋肉疲労による痛みの緩和などに効果が期待できます。

ポイントで電気を与え、猫背などの姿勢改善を目的として施すこともあります。

※ こちらは保険外施術となります。

特殊固定具

⾻折・脱臼・重度の捻挫(Ⅱ度以上)など、通常の包帯やテーピングでは固定が不十分な外傷に対応する施術です。

プライトン(熱で成形する樹脂ギプス)、アルフェンス(形に合わせ加工するアルミ副子)、厚紙副子、水硬性樹脂を使うキャストライトなど、症状と部位に応じた固定具を選び、患部を強固に安定させることで、悪化の防止および早期回復を目指します。

テーピング

目的別にさまざまなテーピングテープを使い分け施します。

炎症所見の強い部位には固定を目的として施すことで、痛みの軽減、損傷部の回復力促進を目指します。

またスポーツ活動を行う場合は、損傷部の保護とサポートをすることで運動パフォーマンス向上を目指します。

骨格矯正

骨盤のゆがみを整え仙腸関節(骨盤を形成する関節の1つ) の動きを柔らかくします。

身体の中心である骨盤を整えることで腰周りの痛みだけでなく膝・股関節の症状にも効果的が期待できます。

強い力でボキボキと音がなるような施術ではございませんのでご安心ください。

CMC筋膜ストレッチ(リリース)

筋膜とは筋線維を包む膜のことで筋肉全体を覆っています。

筋膜には、痛みを感じる神経が多く存在しているため、シワや突っ張りなどの異常が生じるおと神経が興奮し痛みに繋がります。

そのため、CMC筋膜ストレッチ(リリース)ではステンレス製の特殊なブレードを使い皮膚の表面から刺激を与え癒着した筋膜を剥がし柔らかくします。

筋膜の機能を取り戻すことで身体のバランスを整え、「肩こり」や「腰痛」「股関節痛」など様々な不調改善に効果が期待できます。

ドレナージュ

目や首、肩の筋肉の緊張を緩和させ、頭蓋骨や耳のツボを刺激してマッサージを行う施術方法です。

筋肉がこり固まってしまうと身体の重だるさ体調不良を感じるだけでなく骨盤のゆがみなどのトラブルを引き起こします。

そこでドレナージュ(EHD)により緊張状態をほぐしリンパ、血流の改善を促すことで「頭痛」や「眼精疲労」「自律神経の乱れ」といった症状の緩和に繋げていきます。

猫背矯正

主にストレッチによる改善をメインにし「痛くない矯正」をコンセプトにしています。

筋肉全体の矯正を行うことにより痛みの出づらい姿勢の継続を目指します。

最初の1ヶ月目は週に1回行い、2ヶ月目は2週に1回、3ヶ月目は月に1回を目途に行う3ヶ月スパンを目標に行います。

時短トレーニングEMS

複合高周波EMS機器を用いて、身体の深層にあるインナーマッスルまでしっかりと刺激を届けるトレーニング施術です。

寝たままの状態で筋肉運動を行えるため、運動が苦手な方や体力に自信のない方でも安心して取り組めます。

特に、姿勢を支える体幹筋(腹横筋・多裂筋など)を効率よく鍛えることで、腰痛や肩こりの予防、基礎代謝の向上、再発しにくい身体づくりが期待できます。

リハビリや産後ケアにも活用されています。

セルライトカッピングドレナージュ

透明なカップのような吸い玉を使用し、不調を感じる箇所を吸引することにより、緊張状態の筋肉を緩め、血流促進させることで老廃物を効果的に流す効果が期待できます。

「肩や腰の痛み」「足のむくみ」「自律神経の乱れによる不調」の改善効果が期待され、手技では届かない部分へアプローチを行います。

肩甲骨はがし

肩や背中のこり・可動域の低下に対して行われる手技療法の1つです。

日常生活やデスクワークなどによって硬くなった肩甲骨周囲の筋肉や筋膜を、丁寧にほぐしながら肩甲骨本来の可動性を取り戻していきます。

固まった肩甲骨を“はがす”ように動かすことで、血流が促進され、肩こりや猫背、巻き肩の改善が期待できます。

姿勢のリセットや上半身の柔軟性向上を目指す方に適した施術です。

温熱療法

外傷や慢性的な痛み、筋肉のこわばりなどに対して、体を内側から温めることで回復を促す施術です。

ホットパックや遠赤外線機器を使用し、患部やその周囲の組織を穏やかに温めることで血流を改善し、筋緊張を緩和します。

これにより、痛み物質や老廃物の排出が促され、組織の修復をサポートします。

寒さによって症状が悪化しやすい方や、血行不良が関係する症状に適した施術法です。

監修者情報

モリ カズキ

- 役職

- 院長

- 資格

-

- 2019年

- 柔道整復師

- 血液型

- O型

- 趣味

- バドミントン/スノボー/御朱印集め/バイク/行ったことが無い場所に行く

- 出身

- 東京都江戸川区瑞江

- 得意な施術

- 首痛/腰痛/膝痛/慢性痛/頭痛/スポーツ障害/外傷/姿勢矯正

- 施術家としての思い

- 皆様がこれからどんな人生を歩むか分かりませんが、楽しみの数が多いほど人は幸せを感じると思います。その楽しみが不安に変わってしまうような身体ではなく、痛みや不安なくやりたい事を思う存分やれるような身体で、充実した人生を全ての人に歩んでもらいたいと考え日々施術をしています。

- 今後の目標

- 一人でも多くの患者さんの悩みをなくし「健康で過ごせる街」にしていきます!

経歴

- 2019年

- 東京柔道整復専門学校を卒業 株式会社シー・エム・シーに入社

- 2020年

- 平井パルモ整骨院で勤務 南行徳中央整骨院で勤務

- 2021年

- 大島中央整骨院で勤務

- 2023年

- 亀戸駅前中央整骨院で勤務

- 2025年~

- 阿佐ヶ谷中央整骨院で勤務

施術メニュー一覧

MENU

保険施術

整骨院・接骨院では、交通事故のケガや「捻挫」「打撲」「挫傷」の外傷に対して、健康保険を利用して施術を行うことができます。

基本施術

骨格や筋肉のバランスを整え、体内の循環を活発にする整骨医学を元に、全身のバランス調整や自律神経を整える施術になります。

ハイボルト療法

損傷組織が奥深くに広がっている・誘発物質が発生している部位にハイボルト(高電圧)電気を与え、組織の回復を促す施術です。

特殊固定具

骨折や脱臼、重度の捻挫(Ⅱ度以上)に対して、症状が悪化を防ぐため特殊な固定素材を用いて患部を固定する施術になります。

経穴(ツボ)へのアプローチ

金属粒などがついたテープを経穴(ツボ)に貼ることで、点で刺激を与え気血の流れが促進され筋肉を緩めていきます。

テーピング

「痛みの軽減」「ケガの予防」「運動パフォーマンスの向上」などの様々な目的によりテーピングの種類を変えて施術を行います。

骨格矯正

筋緊張や、症状、むくみなどさまざまな症状に対して骨格矯正は有効です。身体全体のバランスをみて少しずつ矯正を行います。

CMC筋膜ストレッチ(リリース)

CMC筋膜ストレッチでは、表面から刺激を送り癒着した筋膜をはがし柔らかくすることで損傷部位などの回復が期待できます。

ドレナージュ

ドレナージュとは、リンパの流れを促す施術で、当院では炭酸ヘッドスパとセルライトカッピングドレナージュを使い分けます。

自律神経調整

腸揉みを行い、消化器を刺激することで自律神経のバランス整え、花粉症などの季節の変化による不調の改善を図ります。

O脚矯正

骨盤まわりと下半身の筋肉を緩め血行を促進され、骨盤と下半身のバランスが整い、O脚の改善を図り副次的効果も期待できます。

時短トレーニングEMS

「EMS」を使用し身体の鍛えにくい奥底にある「インナーマッスル」へ電気刺激を直接与えて楽にトレーニングを行っていきます。

HOT腸もみ

当院のHOT腸もみでは、「セルライトの分解」「腸の活性化」「姿勢の改善」を目指し岩盤浴や腸もみ、ドレナージュを行います。

IASTM猫背矯正

当院で行うIASTM猫背矯正とは、「筋膜リリース」「肩甲骨はがし」を組み合わせた施術で、根本から姿勢改善が期待できます。

セルライトカッピングドレナージュ

当院が行うセルライトカッピングドレナージュは、セルライトの排出を促せる施術です。スタイルの改善なども期待できます。

肩甲骨はがし

当院で行う肩甲骨はがしは、上半身全体の固まっている筋肉を緩め、肩甲骨を正常な位置に戻す施術となっております。

炭酸ヘッドスパ

当院で行う炭酸ヘッドスパは、リフレッシュだけではなく頭部や顔まわりのツボを刺激し、身体や心の不調の改善を図ります。

温熱療法

当院で行う温熱療法は患部を温めることで血液循環の促進・結合組織の軟化・自然治癒力を高める施術です。

交通事故施術

当院は痛みの早期回復、再発予防のために根本改善を行うことはもちろんのこと、交通事故に対する患者さんの不安な気持ちも取り除きたいと考えております。

労災施術

お勤め先、もしくは通勤中にケガをされた場合は労災保険が適応となります。お勤め先の労災担当者から「柔道整復師用」の労災用紙をもらい、必要事項を記入して当院へお持ちください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |

| 15:30〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ▲ |

-

〒166-0004

東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-35-24

-

中央総武線「阿佐ヶ谷駅」徒歩5分

-

なし